私達の生活に密接に関係する匂い 嗅覚の意外な事実と未来とは

~ごく最近まで謎に包まれていた嗅覚~

ナレッジ

目次

海の「におい」、工場の油の「におい」、肉が焼けるおいしそうな「におい」。

私たちは様々なにおいに包まれて生活している。このにおいを感じるのは「嗅覚」であるが、実は人間の五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)の中で、近年までもっとも謎に包まれた感覚だった。

日常生活において視覚や聴覚に異常をきたせば、病院を受診するだろうが、嗅覚の場合はそもそも異常に気づかないことが多い。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の症状で嗅覚障害が取りざたされ、初めて嗅覚障害について知ったという人もいるだろう。

今回は、私たちの体に様々な影響を与えるにも関わらず長い間解明されていなかった嗅覚について、その研究の歴史と活用事例を紹介する。

ごく最近まで謎に包まれていた嗅覚

においは私たちの生活において身近なものである。ラベンダーの香りはリラックス効果をもたらすし、強烈なにおいを嗅げば体調が悪くなることもある。このように、嗅覚は私たちの生活に密接に関わっているにもかかわらず、そのメカニズムは近年まで謎に包まれていた。

においについて、古くは古代ローマの哲学者ルクレチウスが作成した書物に以下のような記述がある。*1

「においというものは、原子のつながった分子でできていて、分子の形や大きさの違いが、においの質の違いを生む」

古代の人々も、我々人間が感じるにおいの不思議に興味を持っていたのだろう。

しかし、人間がどのようにしてにおいを感じているのかは長らく解明されていなかった。においの感知について詳細が解明されたのは、なんと1990年代に入ってからである。

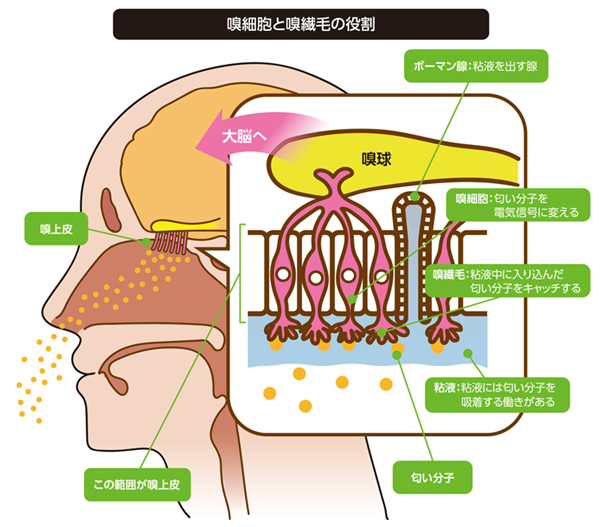

1991年、コロンビア大学のバックとアクセルが嗅覚受容体遺伝子(におい受容体遺伝子)を発見し、その後、1998年~1999年に嗅覚受容体遺伝子とにおい分子が結びつくことが実証された。(図1)

そして、嗅覚受容体遺伝子を発見したバックとアクセルは2004年にノーベル賞を受賞している。*1

この2つの研究結果が契機となり、嗅覚研究は飛躍的に進歩した。

出所)Science Portal「かぐわしき、この世界~においをコントロールし、みんなが心地よい環境をデザインする~」

https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20200116_w01/index.html

気づかれにくい嗅覚障害

2019年末から世界的に混乱を招いた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、初期症状として嗅覚障害が高確率に生じることが報道された。*2

嗅覚障害について、ここで初めて知った人も多いのではないだろうか。

実は、嗅覚障害は自分では気づきにくい障害である。

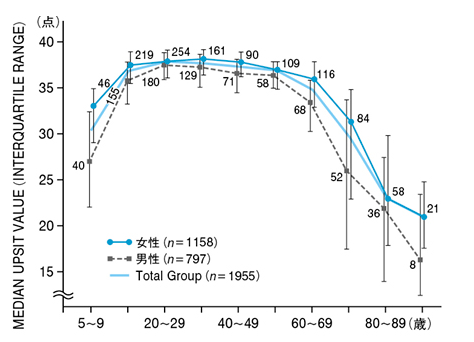

じつは、嗅覚は他の感覚と同様、加齢によって低下し、男性では60歳代から、女性では70歳代から急激に低下する。*3(図2)

出所)株式会社 日本医事新報社「加齢と嗅覚低下」

https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14548

嗅覚の調査方法には、大きく分けて「自覚に基づいたアンケート」と「嗅覚検査を用いた調査」の2つがあるが、結果に差が出ることは珍しくない。

これは、「自覚に基づいたアンケート」では、自分で嗅覚が低下していることに気づいていないまま回答していることが原因とされている。*3

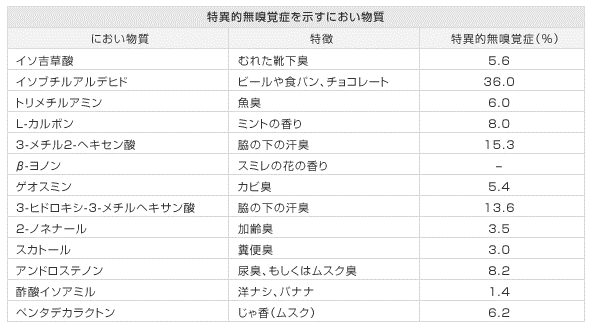

また、特定のにおいだけを感じない「特異的無嗅覚症」という症状も存在する。*4

この場合、他のにおいは感じることができるため、さらに症状に気づきにくい。特異的無嗅覚症を示すにおい物質は、いくつか代表的なものがある。(表1)

出所)キリン食生活文化研究所「特定のにおいだけを感じない『特異的無嗅覚症』」

https://wb.kirinholdings.com/about/activity/episode/vol13-2.html

他人が美味しいと言っている食べ物について、自分は美味しいと思えないという現象は珍しくない。ビールやパン、チョコレートに含まれるにおい物質を感じることができなければ、美味しいと思えないだろう。もちろん好みの問題もあるが、美味しい・美味しくないという判断には、嗅覚が関係している場合もあるのだ。

においの活用方法

嗅覚受容体の発見以降、嗅覚研究は飛躍的に進歩した。その研究結果は様々な場所で活かされている。ここでは、においや嗅覚の活用事例を紹介する。

においで健康増進

においの活用と聞いて思い浮かべるのは、消臭剤だろう。これまで消臭といえば、強いにおいで嫌なにおいをごまかす「マスキング」という手法が使われることが多かった。

しかし、近年では微弱なにおいを継続的に使い、ゆっくりと免疫力や体力を向上させるという健康的視点を持った研究が始まろうとしている。*5

昆虫の触覚をセンサーに

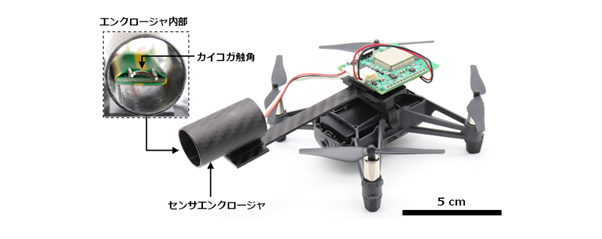

また、嗅覚受容体は化学物質に対する優れた検出能を有しているが、その特徴を活かして「バイオセンサー」を開発する動きもある。

通常、におい物質の検出にはガスクロマトグラフィ(GC:Gas Chromatography)という機器分析が用いられるが、 なんと、昆虫の触角をセンサーとして利用する方法もあるのだ。*6

東京大学ではカイコガの触角を搭載したバイオハイブリッドドローンの研究が行われており、危険物質探知や災害現場での捜索活動などに応用が期待されている。この研究では、カイコガの触覚をドローンと融合させ、空気中のにおい物質を高感度で検出してにおいの源に到達させる。*7

古くから警察犬がにおいを頼りに捜査を行っていたことを考えれば、昆虫の力を利用することも不思議ではないのかもしれない。

出所)東京大学先端科学技術研究センター「カイコガ触角を搭載したバイオハイブリッドドローンによるにおい源定位に成功!~ におい源探索アルゴリズム開発が可能な飛行プラットフォームの構築 ~」

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20210318_2.html

中には少し変わった研究も

におい研究の中には意外なものもある。以下ではその一部を紹介する。

コーギー犬のにおいを探る

面白い研究では、コーギー犬種のにおい成分を分析しているものがある。

その研究の中では、コーギー犬が使ったペットシートや抜け毛に対してにおい成分を捕集し、実際ににおいをかぎ、前述のガスクロマトグラフィを用いて成分分析をしている。

その結果、コーギー犬のにおいは、主にイソ吉草酸(むれた靴下のようなにおい)と2-アセチル-1-ピロリン(加熱した穀物のような香ばしいにおい)が関係していることがわかった。*8

2-アセチル-1-ピロリンはポップコーンやパンにも含まれるにおい成分で、犬からこのような物質が発せられるのは不思議である。

オナラをモニタリング

さらに放屁、いわゆるオナラは小腸や大腸の運動機能の評価に使われている。

手術後におならが出ると、腸管が正常に機能していると判断できるため、手術を経験した人であれば術後にオナラの有無を確認されたことがあるだろう。

しかし、おならの有無は患者の自己判断による。そこで、客観的評価のため「放屁モニター」が開発されている。(図4)

類似するものにCO2アナライザーというものがあるが、2005年に報告された論文ではCO2アナライザーよりも放屁モニターの方が優れているという結果が得られている。*9

患者としても「オナラが出た」と自己申告するよりは、機械で検知してもらうほうが恥ずかしさを軽減できるかもしれない。

出所)寺井 岳三、植田 秀雄,、行岡 秀和「放屁モニター-消化管活動の指標としてのおなら-」におい・かおり環境学会誌 2005 年 36 巻 5 号 p. 278

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/36/5/36_5_275/_pdf/-char/ja

このように、においの研究は様々な分野で行われている。

例えば、特許情報プラットフォームで「臭気」という単語で簡易検索を行うと、2015年~2022年の間だけで24000件以上の特許や実用新案、意匠、商標がヒットする。

多くの企業や研究機関がにおいに関する研究を行っている証拠だ。ここまでで紹介したように、においに関する研究は人間のみならず、犬や昆虫まで多岐にわたる。これからも思いもよらないテーマが生まれるだろう。

いまだ解明されていない謎

私たちは主に視覚と聴覚から得る情報に頼って生活しているが、嗅覚ももちろんなくてはならない感覚である。においに癒されたり、食欲を刺激されたり、時には危険を察知することもある。そんな私たちにとって重要な感覚である嗅覚について、1990年代までそのメカニズムの詳細が分かっていなかったというのも驚きである。

嗅覚研究においては、受容体の発見と受容体とにおい分子が結びつくことが実証されたという2つのブレイクスルーによって、研究は大きな進展を遂げた。

今や、生物がにおいを感じるメカニズムは、ほぼ全貌が明らかになったとも言われているが、いまだ謎に包まれている部分もある。

人間は硫化合物(Sを含む物質)を含むにおい(排泄臭や生ごみ臭)をppt(1兆分の1)レベルで感じ取ることができる。

しかし、人間よりも嗅覚受容体の数が多いマウスはこれほど高感度に硫化合物を含むにおいを感じ取ることができない。人間の鼻は嗅覚受容体の数が少ない割に硫化合物を含むにおいに非常に敏感なようだが、そのメカニズムは謎のままだ。*1,*10

嗅覚の研究では、これまで解明されなかった謎が明らかになり、その事実をもとにして新しい謎が生まれた。もちろんこれはほかの分野でも同様だろう。「研究」という行為には終わりがない。

様々な分野で日夜研究が行われているわけだが、あなたが携わっている、もしくはこれから研究したい事柄がブレイクスルーを引き起こし、新たな謎を生み出すかもしれない。

参考文献

*1

出所)東原 和成「嗅覚研究・臨床の進歩 ―におい感知における嗅粘液の重要性と脳への信号伝達 ―」東京大学大学院 新領域創成科学研究科 p. 475, p. 476https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/111/6/111_6_475/_pdf/-char/ja

*2

出所)岸本 めぐみ、浦田 真次、近藤 健二、山岨 達也「Covid による嗅覚低下のメカニズムと生理」におい・かおり環境学会誌 2022 年 53 巻 2 号 p. 141https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/53/2/53_141/_pdf

*3

出所)株式会社 日本医事新報社「加齢と嗅覚低下」https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=14548

*4

出所)キリン食生活文化研究所「特定のにおいだけを感じない『特異的無嗅覚症』」https://wb.kirinholdings.com/about/activity/episode/vol13-2.html

*5

出所)Science Portal「かぐわしき、この世界~においをコントロールし、みんなが心地よい環境をデザインする~」https://scienceportal.jst.go.jp/gateway/sciencewindow/20200116_w01/index.html

*6

出所)佐藤 幸治、 竹内 昌治「におい受容体を利用したセンシング技術」におい・かおり環境学会誌 2015 年 46 巻 3 号 p. 186https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/46/3/46_182/_pdf/-char/ja

*7

出所)東京大学先端科学技術研究センター「カイコガ触角を搭載したバイオハイブリッドドローンによるにおい源定位に成功!~ におい源探索アルゴリズム開発が可能な飛行プラットフォームの構築 ~」https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20210318_2.html

*8

出所)遠藤 普克、龍山 恭、徳田 皓平、田島 岳留「コーギー種犬の特徴的なにおい成分の分析」におい・かおり環境学会誌 2021年 52巻 4 号 p.240-242https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/52/4/52_240/_pdf/-char/ja

*9

出所)寺井 岳三、植田 秀雄,、行岡 秀和「放屁モニター-消化管活動の指標としてのおなら-」におい・かおり環境学会誌 2005 年 36 巻 5 号 p. 275https://www.jstage.jst.go.jp/article/jao/36/5/36_5_275/_pdf/-char/ja

*10

出所)東京工業大学「鼻の中でタイプの異なるにおいセンサーができる仕組みを解明 遺伝子制御でにおいの感じ方が大きく変化」

https://www.titech.ac.jp/news/2019/044993

フリーライター

田中 ぱん Pan Tanaka

学生のころから地球環境や温暖化に興味があり、大学では環境科学を学ぶ。現在は、環境や農業に関する記事を中心に執筆。臭気判定士。におい・かおり環境協会会員。